わくわく夏休み自由研究お助け隊 2025.08.09

2025年8月9日(土)滋賀県立大学にて、わくわく夏休み自由研究お助け隊イベントを実施しました。このイベントは、夏休みの自由研究の題材としていただけるような実験、実習を、大学施設内で行い、科学への興味、関心を深めていただくことを目的としています。

小学5年生、6年生を対象として、今年度は10学科によるテーマを実施し、総勢67組の親子の方にご参加いただきました。

【実施テーマ当日の様子を、一部ご紹介します!】

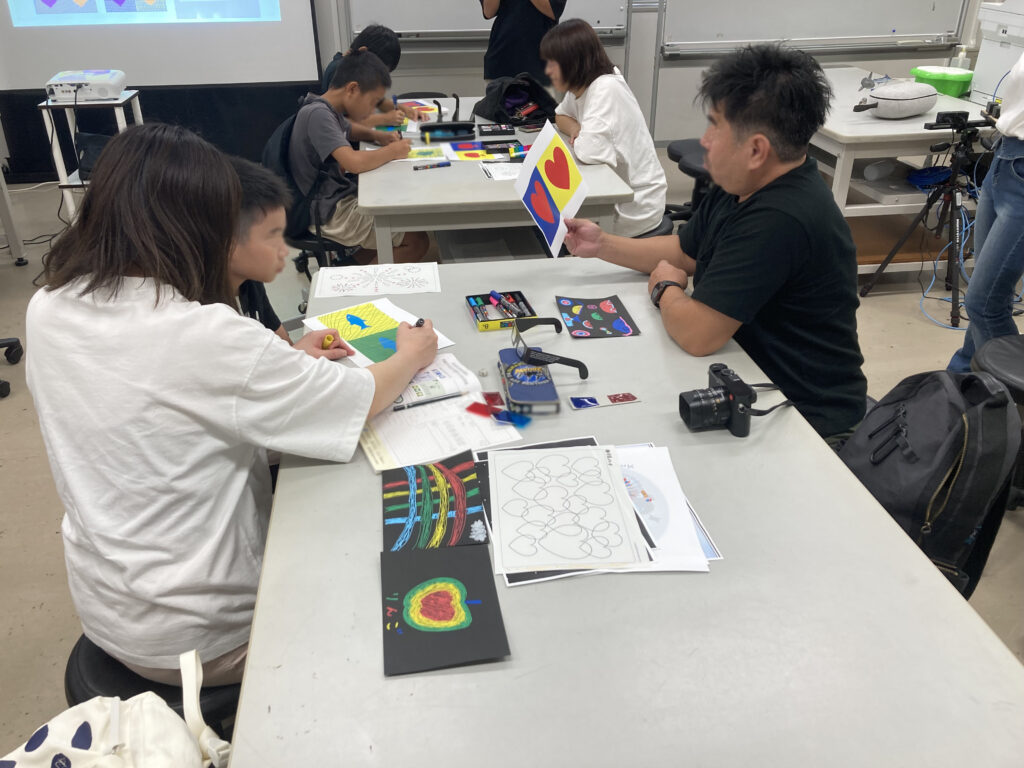

1.色ってなんだろう?(材料化学科)

工学部 材料化学実験室で実施し、小学生とそのご家族、あわせて10名の方にご参加いただきました。紫キャベツやホウレンソウから『色』を取り出し、pHの変化や紫外線の照射により、それらの色が変わる様子を観察しました。

2.テンセグリティ構造をつくろう(環境建築デザイン学科)

建築の3つの研究分野とテンセグリティ構造の概要について説明を聞いた後、制作を始めました。いずれの参加者も、目を輝かせながら制作に取り組み、ものづくりの楽しさを体験できたのではないでしょうか。最後に、完成した作品を建築に見立てて、外構の模型とともに写真撮影を行いました。

3.振動ロボットをつくろう (機械システム工学科)

モータの回転軸に消しゴムを刺して回転させ、振動を発生させる実験を行いました。その後、モータ、乾電池、消しゴム、紙コップなどを使って簡易的なロボットを作り、振動によって机上を移動させる実験も行いました。

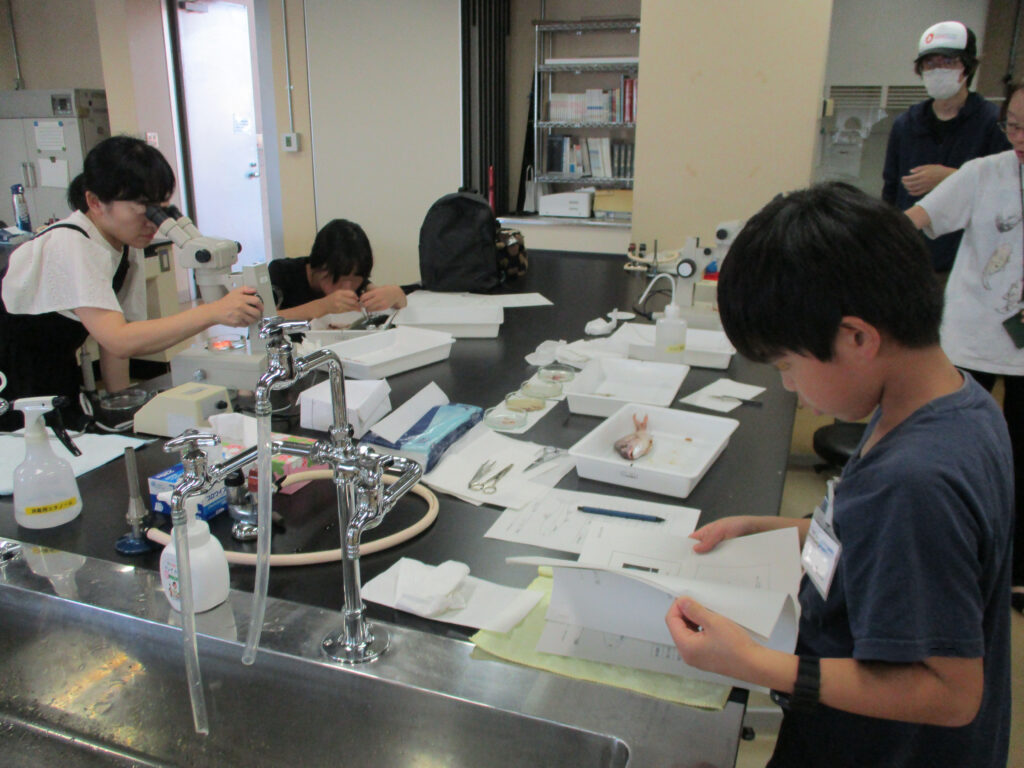

4.500年前の人たちは何を食べたか? (地域文化学科)

近畿の遺跡で出土した室町時代の貝や魚骨が含まれた土を洗浄し、当時の人々が食べた海の幸を調べました。約500年前の遺跡から出土した貝を、種類ごとに分けて、当時の人々の食性を調べました。今と違って、当時はアサリではなく蛤をたくさん食べていたなどの感想が聞かれました。さらに、顕微鏡で貝の成長線を観察し、当時も春先の潮干狩りシーズンに貝をたくさん採っていたことなども知ることが出来ました。

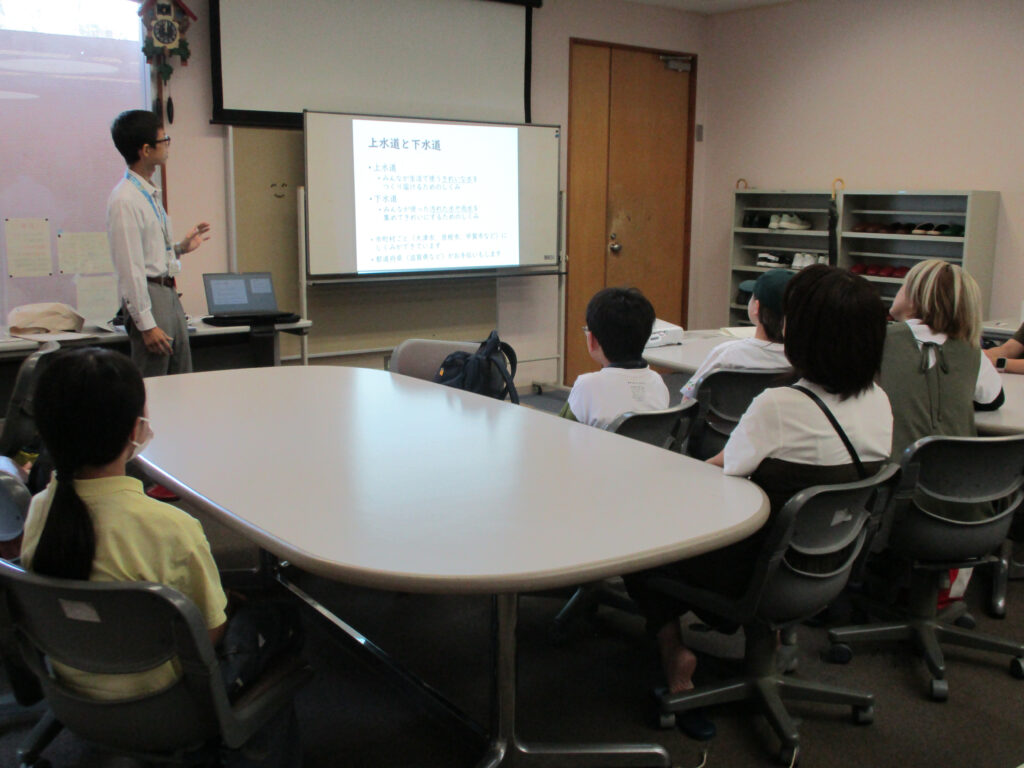

5.みんなが使う水はどこから?どこへ? (環境政策・計画学科)

「自分の家で使う水が、どこから来て、使った後はどこに行くのか」について、参加者それぞれが、お住いの自治体ホームページ等で調べ、理解を深めました。また、上下水道のしくみを知るための実験も行いました。最後に、自分が毎日使う水の量の調べ方なども紹介し、自由研究をまとめるための道筋を一緒に考えました。

参加いただいた方からの感想・参考になった点等

- 普段使用できない実験道具も使用でき、楽しく実験できました。

- 他の学校のお友達と交流ができ、興味があることに参加することでより楽しめる。

- 家では、しようと思わないことをさせてもらえて、やってみたいと言う気持ちが少し出てきたようなので、参加させてもらえて良かったです。

- じっくり時間をとって体験が出来たのがとても良かった。もっと時間がほしいと思うぐらい、楽しかったです。

- 親子で実験出来た点、先生と話せた点、が良かったし参考になりました。

- 大学生のお姉さんが優しかったこと、大学で勉強している内容のお話も聞けたこと。自由研究のもとがほぼできたのでまとめたら完成できそうなこと。

(一部、抜粋させていただきました)

ご参加いただきました皆様ありがとうございました。